行草系列/〈平復帖〉火箸畫灰 蔣勳 2009/09/15聯合報

〈平復帖〉大概是這幾年在古文物領域被討論得最多的一件作品。

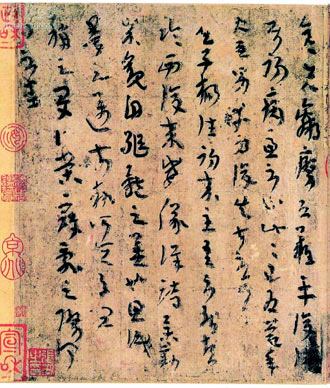

〈平復帖〉唐代就收入內府,宋代被定為西晉陸機的真跡。北宋大書法家米芾曾經看過,用「火箸畫灰」四個字形容〈平復帖〉禿筆賊豪線條的蒼勁枯澀之美。宋徽宗有朱書題簽,「晉平原內史陸機士衡平復帖」,題簽下有雙龍小璽,四角有「政和」、「宣龢」的押印。

|

|

|

火箸畫灰〈平復帖〉大概是這幾年在古文物領域被討論得最多的一件作品。 |

〈平復帖〉在元代的收藏經過不十分清楚。明清時代曾經韓世能、韓逢禧父子,安儀周、梁清標等人收藏,綾邊隔水上都有收藏印記。董其昌在韓世能家看過,也留下跋尾的題識。

乾隆年間收入內府,後賜給皇十一子成親王永惺。清末再轉入恭王府,流傳到溥心畬手上,隔水上也有「溥心畬鑑定書畫珍藏印」。溥心畬為了籌親人喪葬費,轉手賣給張伯駒,1956年,張伯駒把〈平復帖〉捐出,收藏於北京故宮。

啟功先生釋文

〈平復帖〉是漢代章草向晉代今草過渡的字體,古奧難懂,加上年久斑剝,字跡漫漶,很不容易辨認。啟功先生在六○年代釋讀了〈平復帖〉,雖然還有不同的看法,但目前已成為流傳最廣泛的釋文:

彥先羸瘵,恐難平復。往屬初病,慮不止此,此已為慶。

〈平復帖〉開頭一段釋讀比較沒有歧異。大概是說:「彥先」身體衰弱生病,恐怕很難痊癒。初得病時,沒有想到會病到這麼嚴重。

「彥先」是信上提到的一個人,自宋以來,也因為這兩個字,引出了陸機與〈平復帖〉的關係,因為陸機有好朋友名叫「彥先」。

麻煩的是,陸機親近的朋友中有兩個都叫「彥先」,一個是顧榮,顧彥先;另一個是賀循,賀彥先,都是同樣出身吳國士族,又同時與陸機在西晉作官的朋友。

其實繼續探索下去,陸機的朋友中可能還不只兩個「彥先」。徐邦達先生就認為〈平復帖〉裡的「彥先」是另一個叫「全彥先」的人。這一點早在《昭明文選》李善注裡就已經提到。《文選》裡有陸機、陸雲兄弟為「彥先」寫的〈贈婦詩〉,李善注指出這個「彥先」不是顧榮顧彥先,而是全彥先。

三個「彥先」使探索〈平復帖〉的線索更為複雜,各家說法不一,一時沒有定論。這幾年隨著〈平復帖〉2003年在北京展出,2005年在上海展出,討論的人更多。有人根本否定〈平復帖〉是陸機所書,大概也以為依據信裡「彥先」兩個字,斷定〈平復帖〉是陸機真跡,而「彥先」此人是哪一個「彥先」還不清楚,寧可存疑。

但是各派說法都同意〈平復帖〉是西晉人墨書真跡,的確比王羲之傳世摹本更具斷代上的重要性。〈平復帖〉還是穩坐「墨皇」、「帖祖」的位置。

啟功先生對〈平復帖〉的釋讀目前是最廣泛被接受的。他解讀的「彥先羸瘵,恐難平復」──因為彥先病重,身體衰弱,正與《晉書》〈賀循傳〉裡描述的「賀彥先」的身體多病衰弱相似,也自然會使人把彥先定為賀循。

但是〈平復帖〉裡的「彥先」,依據這麼一點點聯繫,就斷為「賀循」,當然還會使很多人迷惑。而因此連接上陸機,也一定會讓更多人對〈平復帖〉的真相繼續討論下去。2006年五月的《中國書法》期刊甚至有人提出──晉代讀書人為表示「榮耀祖先」,不少人都取名「彥先」,「彥先」是晉代文人非常普遍的名字。如果此說成立,〈平復帖〉上的「彥先」就不一定是顧榮或賀循,因此也不一定是陸機的朋友,一千年來定為陸機作品的〈平復帖〉又重新需要釐清真正的作者,或重新定位為晉代某一佚名文人的手跡了。

「佚名」書畫

中國的書畫收藏一直習慣把作品歸類在名家之下。唐宋以前不落款的書畫,陸續被冠上名家的名字。許多幅山水冠上了「范寬」、「郭熙」;許多幅馬,被冠上了「韓幹」;許多幅仕女被冠上了「張萱」、「周昉」。當然,許多「帖」,就冠上了「王羲之」、「王獻之」。

沒有名家名字,似乎就失去了價值,使書畫的討論陷入盲點。連博物館的收藏都不能還原「不知名」、「佚名」、「摹本」的標誌,其實使大眾一開始就誤認了風格,書畫的鑑賞可能就越走越遠離真相。

許多人知道長期題簽標誌為王獻之的名作〈中秋帖〉,其實是宋代米芾的臨摹本,大家也習以為常把宋米芾的書法風格混淆成王獻之,相差六百年的美學書風也因此越來越難以釐清。

〈平復帖〉是不是陸機的作品尚在爭論中,但是作為西晉人的墨跡是比較確定的結論,至少有了時代的斷代意義。

右軍之前,元常之後

明代大鑑賞家董其昌在〈平復帖〉的跋裡說:「右軍以前,元常以後,為此數行,為希代寶。」「右軍」是王羲之,東晉大書法家;「元常」是鍾繇,是三國魏的大書法家。董其昌的斷代很清楚,認為在三國和東晉之間,就這麼幾行字跡,代表了西晉書風,讚美為「希世之寶」。

其實以近代更精準的說法來看,不僅鍾繇的名作〈宣示表〉不是三國原作,連王羲之傳世墨跡也都是唐以後的臨摹,要瞭解晉人墨跡原作的書風,〈平復帖〉就顯得加倍珍貴了。

讀帖

一整個夏天我在案上擺著〈平復帖〉,每天讀「帖」數次。

讀「帖」不是臨摹。「臨」、「摹」都是為了書法的目的,把前人名家的字跡拿來做學習對象。

我喜歡讀「帖」,一方面是因為書法,另一方面可能是因為「文體」。

「帖」大多是魏晉文人的書信。在三國時,鍾繇的〈宣示表〉、〈薦季直表〉大多還有「文告」、「奏章」的意義。

〈平復帖〉以下,「帖」越來越界定成為一種文人間往來的書信。王羲之的〈姨母帖〉是信,〈喪亂帖〉是信,寥寥二十八個字的〈快雪時晴帖〉也是信,十五個字的〈奉橘帖〉更是送橘子給朋友附帶的一則短訊便條。

這些書信便條,因為書法之美,流傳了下來,成為後世臨摹寫字的「帖」。然而,「帖」顯然也成為一種「文體」。

書信是有書寫對象的,並不預期被其他人閱讀,也不預期被公開。因此「帖」的文體保有一定的私密性。

王羲之的「帖」常常重複出現「奈何奈何」的慨嘆,重複出現「不次」這種突然因為情緒波動哽咽停住的「斷章 」文體。在《古文觀止》一類正經八百的文類裡看不到「帖」這麼「私密」、「隨興」卻又極為貼近「真實」、「率性」的文體。

「帖」是魏晉文人沒有修飾過的生活日記細節,「帖」不是正襟危坐裝腔作勢的朝堂告令,文人從「文以載道」解脫出來,給最親密的朋友寫自己最深的私密心事,因此,書法隨意,文體也隨意。

因為書信的「私密性」,「帖」的文字也常在可解與不可解之間。我們如果看他人簡訊,常常無法判斷那幾行字傳達的意思,每個字都懂,但談的事情卻不一定能掌握。

〈平復帖〉當然有同樣的文體限制。

「彥先羸瘵,恐難平復。往屬初病,慮不止此,此已為慶。」啟功的釋文到這裡都沒有爭議,但是下面一句──「承使唯男」,繆關富先生的釋讀是「年既至男」,王振坤先生再修正釋讀為「年及至男」。

三種不同的解讀,不僅是因為草書字體的難懂,不只是因為年代久遠的殘破,也顯然牽涉到大家對「彥先」這個人的生平資料所知太少。

「承使唯男」,啟功的解釋是「彥先」雖然病重,還好有兒子繼承陪伴。

「年及至男」則是認為「彥先」還在壯年,應該可以無大礙。

因為對於「彥先」這個人始終沒有真正結論,這兩句解讀的歧異一時也很難有即刻定論。

〈平復帖〉一開始提到的「彥先」就有了爭議,後面提到的「吳子楊往」爭議更大。

啟功認為陸機非常欣賞「楊往」,「威儀詳跱,舉動成觀,自軀體之美也。」繆關富先生的釋讀剛好相反,認為陸機要殺楊往。

文字的釋讀,變成依據「帖」上隻字片語,彌補擴大歷史空白,有點像丹.布朗用一點蛛絲馬跡敷衍出一部《達文西密碼》小說,〈平復帖〉近年的討論、爭論越來越大,也像一部推理小說。

「帖」中原始字句的曖昧迷離、若即若離,構成讀「帖」時奇特的一種魅惑力量。

禿筆賊毫,火箸畫灰

我一方面閱讀諸家不同說法,但是晨起靜坐,還是與〈平復帖〉素面相見。細看那一張殘紙上墨痕斑剝,禿筆,沒有婉轉纖細的牽絲出鋒,沒有東晉王羲之書法的華麗秀美、飄逸神俊的璀璨光彩。但是〈平復帖〉頑強勁歛,有一種生命在劇痛中的糾纏扭曲,線條像廢棄鏽蝕的堡壘的鐵絲網,都是蒼苦荒涼的記憶。

「禿筆」、「賊毫」是歷來鑑賞者常用來形容〈平復帖〉的辭彙。「禿筆」是沒有筆鋒的用舊了的禿頭之筆,「禿」是一種「老」。「賊毫」是毛筆筆鋒的開叉,分岔的線,撕裂開來,像風中枯絮斷枝敗葉,彷彿天荒地老,只剩墨痕是淒厲的回聲。

也許還是米芾說得好──「火箸畫灰」。僅僅四個字,彷彿嚴寒的冬天,守在火爐邊,手裡拿著夾火炭的金屬筷子(箸),撥著灰,畫著灰。死灰上的線條,卻都帶著火燙的鐵箸的溫度,〈平復帖〉把死亡的沉寂幻滅與燃燒的燙熱火焰一起寫進了書法。